Mangiare “bene” è una prerogativa fondamentale per poter vivere una vita in buona salute. Non a caso con tanti piccoli accorgimenti, possiamo nutrirci in modo sano ed equilibrato per vivere meglio e più a lungo. E se funzionasse allo stesso modo anche per il nostro pianeta? Se con un’alimentazione attenta all’emissioni di CO2 potessimo migliorare la vita e la salute del mondo? Uno studio si è focalizzato proprio su una dieta basata su alimenti che assorbono CO2 dall’atmosfera.

ㅤ

Alimentazione sostenibile

In un mondo sempre più interconnesso e segnato da sfide ambientali, adottare uno stile di vita sostenibile è diventato cruciale. Le scelte alimentari che compiamo non influenzano soltanto la nostra salute, ma anche quella del pianeta. Soprattutto perché, ogni fase del processo alimentare, dalla selezione dei prodotti alla loro consumazione e alla gestione dei rifiuti, rappresenta un’opportunità per contribuire a un futuro più sostenibile.

ㅤ

Come noto, la sostenibilità alimentare inizia con la scelta consapevole dei prodotti. Sarebbe opportuno infatti, optare per alimenti locali e di stagione riducendo l’impatto ambientale associato al trasporto e alla conservazione. Mentre preferire prodotti biologici supporta pratiche agricole rispettose dell’ambiente, evitando pesticidi e fertilizzanti chimici nocivi. Tali scelte determinano molteplici benefici tra cui:

- la riduzione dell’impronta di carbonio, poiché i cibi locali richiedono meno energia per il trasporto;

- il sostegno all’economia locale, favorendo i produttori della comunità;

- una maggiore freschezza e qualità, poiché gli alimenti di stagione sono spesso più nutrienti.

ㅤ

Oltre a queste soluzioni, è necessario adottare un approccio consapevole al consumo, pianificando i pasti, per evitare gli sprechi e consumare solo il necessario. E ancora preparare i pasti a casa, invece di affidarsi a cibi pronti o fast food, non solo migliora la qualità della dieta e consente un maggiore controllo sugli ingredienti, promuovendo abitudini alimentari più sane e rispettose dell’ambiente.

ㅤ

L’impatto delle scelte alimentari sul pianeta

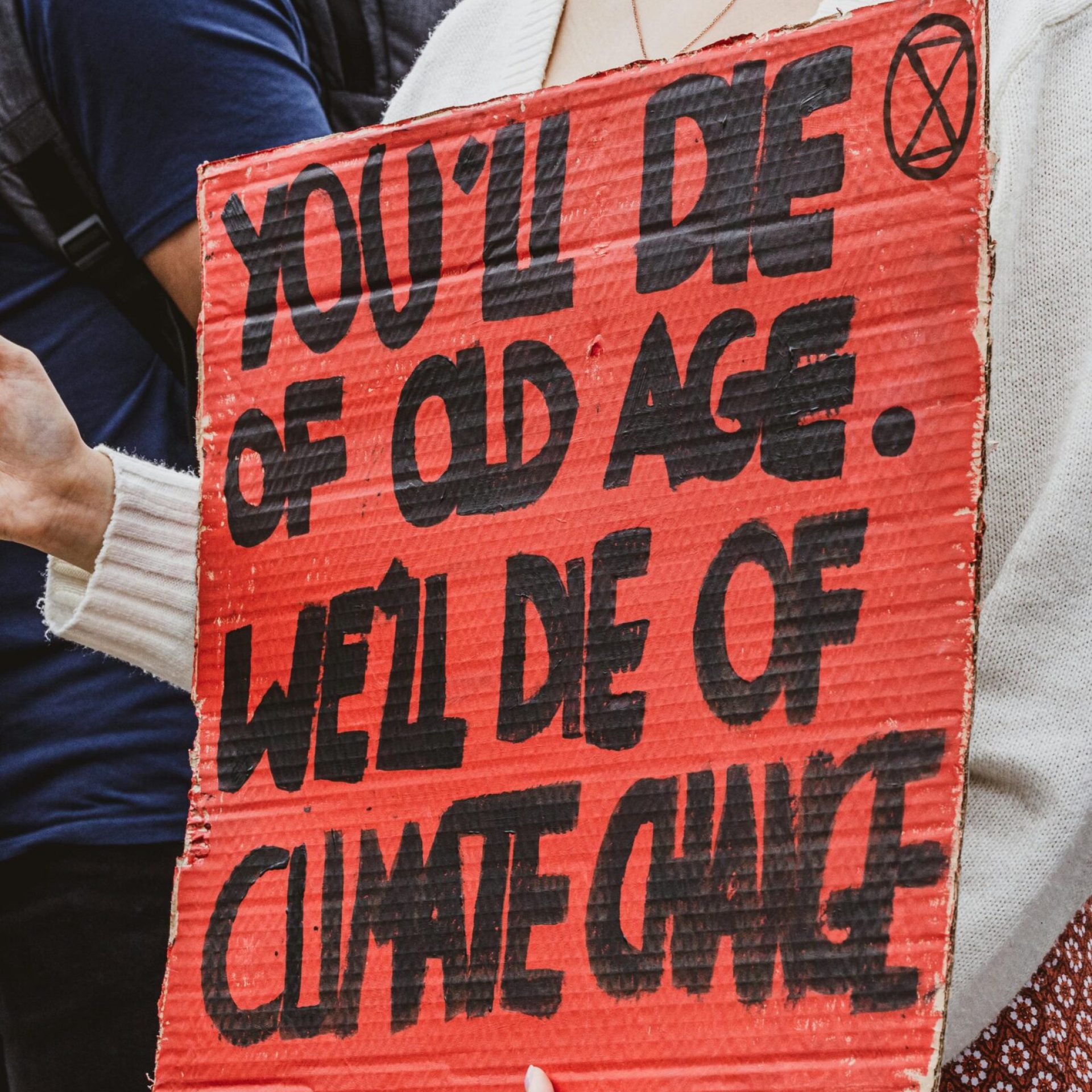

Mangiare bene non fa bene solo a noi, ma anche al pianeta. Un’alimentazione consapevole può contribuire ad assorbire carbonio dall’atmosfera, migliorando il clima. Secondo un approfondimento firmato da Joseph Poore per BBC Future, la produzione di alimenti è responsabile di un quarto delle emissioni antropiche di gas serra. Consumare alimenti “carbon negative” può rappresentare un modo per invertire questa tendenza. Uno studio basato su un modello matematico avanzato mostra che una transizione globale verso una dieta a base vegetale potrebbe liberare fino a 3,1 miliardi di ettari di terreno agricolo, permettendo il ripristino di foreste e praterie naturali. Tuttavia, gli attuali aumenti della resa agricola rimangono insufficienti senza azioni governative decise. Allo stesso tempo, ciascuno di noi può contribuire adottando scelte alimentari più sostenibili.

ㅤ

Alimenti “carbon negative” e pratiche rigenerative

Gli alimenti definiti “carbon negative” rimuovono più gas serra di quanti ne emettano. Prodotti come fagioli, tofu, alghe e macroalghe rappresentano alternative efficaci alla carne, che richiede notevoli risorse di terra: ad esempio, per 100 grammi di proteine di carne servono 100 metri quadrati di terra, contro soli 5 per i legumi. Questi cibi non solo riducono l’impronta ambientale, ma possono stimolare indirettamente il ripristino di ecosistemi naturali. Altri esempi includono i mirtilli, il sedano e la frutta a guscio, come le noci, che possono rimuovere significative quantità di CO2 durante la loro crescita. Anche pratiche agricole rigenerative, come il non dissodare il suolo o piantare siepi, possono aumentare il carbonio stoccato nella terra o nella vegetazione. A livello globale, si registrano progressi nel monitoraggio e nella promozione di queste soluzioni: in Nuova Zelanda, le emissioni agricole vengono già quantificate, e in Francia si prevede l’introduzione dell’etichettatura del carbonio. Adottando tali strategie, il futuro del nostro pianeta può cominciare dalle nostre tavole.